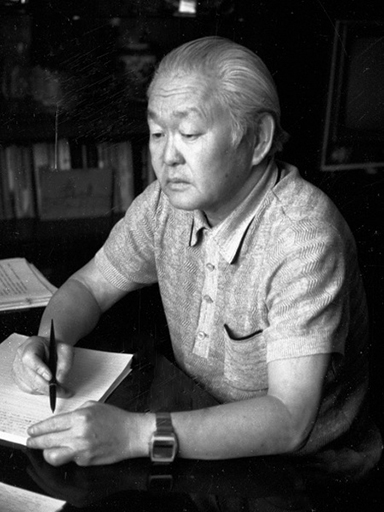

ЖИЗНЬ МОЯ — БИОГРАФИЯ МОИХ КНИГ

1.

Начало апреля. Тепло по-весеннему. Лед на Амуре зелено-голубой, окна-полыньи весело глядят на небо. На берегу рыбаки, самые нетерпеливые готовят лодки, оморочки. Здесь же прохаживается невысокого роста, плотный старик. Зовут его Николай Ходжер, он самый уважаемый человек в стойбище Верхний Нерген. Никто не знает, сколько ему лет, все помнят его таким, какой он есть сегодня: плотный, сильный, с прямой спиной и белой головой. Говорят, больше восьмидесяти лет старику, другие сомневаются, утверждают — за девяносто.

Старик неторопливо шагает по мягкому песку, подходит то к одному рыбаку, то к другому. Он молчит, часто смотрит в сторону своего дома. У него рубленый деревянный дом, а не фанза глиняная, с соломенной крышей. Домом и лошадью старик очень гордится. Если бы не русские друзья из Малмыжа — Ворошилины и другие — откуда ему иметь деревянный дом и лошадь. Хорошие у него друзья — русские из Малмыжа.

Но еще больше он гордится своим единственным сыном — Чеби. Как не гордиться, сын его большой дянгиан — председатель сельсовета. Восемь лет назад, когда гражданская война бушевала на Амуре, он партизанил, был в дружбе с партизанским командиром Бойко-Павловым.

Старик взглянул на свой дом. Что это такое? Что делают эти сумасшедшие женщины? Веревкой дом укрепляют? Вот безмозглые, ведь дом так укрепляют, чтобы он не разрушился после смерти хозяина. А я жив! Вот стою на берегу. Чего же они без веревки бегают, просто так? Выходит, человек родился без сознания. Ну, погодите, чертовы бабы, только погубите мне нового человека! А кто родился: внук, внучка?

И степенный, всеми уважаемый старый Николай Ходжер бежит домой, как молодой, когда услышал о рождении мальчика.

А в конторе сельсовета места себе не находит молодой председатель Чеби Ходжер. Он знает, что схватки начались у совсем молоденькой, стройной, как тростиночка, его жены. Кого же она родит? Ему хотелось — сына, а ей — дочь. Спорили часто. Он говорил — сын помощник, кормилец на старости лет. Она твердила — мне тоже нужна помощница. Спорили, конечно, шутя, любя. А перед родами возник вопрос: где ей рожать? По таежным, родовым законам, она должна рожать в шалаше роженицы — чоро. Но теперь советские законы пришли, он председатель сельсовета. Как быть? Держали домашний совет. Родители души не чаяли в невестке, сказали, пусть в доме рожает. Как она там? Не находит места молодой председатель, меряет шагами свою контору от стены до стены, от одного угла до другого.

— Сын родился! Наконец-то! — Обрадовался молодой отец.

— Только он не кричал, захлебнулся...

— Ну что с ним?! Что?!

— Живой, сам знаешь, что делают в таких случаях.

Да, конечно, знает он. Мать откусывает сыну палец. Ничего удивительного, старый родовой обычай. Мало ли людей ходят с откушенными пальцами. Вон рядом дом Василия Ходжера. Родился он так же без крика, откусили один мизинец, а он молчит, откусили второй мизинец. И ничего, живет Василий, хороший рыбак, знаменитый охотник.

Прошло несколько дней, и Чеби Ходжер выписал сыну свидетельство о рождении — Гэрисэ Хэдер, 1929 год, апрель. Число проставил.

Через шестнадцать лет отец и сын приедут в районный центр, в село Троицкое, каждый по своим делам. Отец председатель колхоза «Интегральный охотник» — на пленум райкома партии, сын — секретарь Джуенского сельсовета — на комсомольскую конференцию и за заработной платой для сельской интеллигенции и хлебными карточками. Сын получал паспорт. В милиции Нанайского района выписали паспорт на имя Григория Ходжера, 1929 года рождения, апреля месяца, но никак не могли разобрать, какое число. Спросили у отца. Долго вспоминал Чеби Николаевич, наконец махнул рукой:

— Пишите, пятое апреля.

В милиции так и записали — 5 апреля. Но допустили первую ошибку: вместо «Чебивич» записали «Чибивич». Я спешил в госбанк и обнаружил ошибку только там. Несколькими годами позже в Поронайске, на Сахалине, вместо «Чибивич», запишут «Гибивич». Поезд отходил через полчаса, я ехал учиться в Ленинград. Отец, взглянув на мое отчество, махнул рукой:

— Ты все равно мой сын.

2.

Мать рожала почти каждые полтора года, но самым любимым в семье оставался я, первенец. Воспитывали меня дед и бабушка. Бабушку я звал мамой, а родную мать — по имени: Денька. Отец зимой разъезжал на лошади, покрикивая: «Но! Но!» — и звал я отца — Но-ама.

Дом наш стоял на берегу Амура, а позади его раскинулось небольшое озеро, где водилось множество рыбы. Дед рано научил меня ловить мальков для многочисленных моих питомцев. Каждый год у меня жили несколько чаек, коршуненок, они были такие прожорливые, что в день могли съесть ведро мальков. Когда птица поднималась на крыло, было столько радости, счастья в моей детской душе.

Я упрашивал деда:

— Давай отпустим, дед.

— Нельзя, они унесут твою душу, и ты уйдешь от нас.

— Не уйду я от вас, я вас люблю.

— Ты не сам уйдешь, тебя уведут злые духи.

Осенью, неизвестно отчего, мои птицы вымирали. Позже я уже не упрашивал деда, и как только достаточно крепли крылья птиц, я отвязывал матаузины, которыми они были прикреплены к колышкам, и выпускал. Неблагодарные чайки сразу бросались на амурский простор, находили сородичей и исчезали навсегда. А коршун очень привязчивая птица, он каждый вечер возвращался, усаживался на сушильне-юкол и ночевал. Мне он позволял брать себя на руки. Исчезал он только осенью.

Дед, несмотря на старость, несколько лет еще ходил в тайгу на охоту, ставил сети на Амуре, добывал сазанов, осетров. Мне он позволял только провожать и встречать его. Летом он делал лук, множество всевозможных стрел и обучал, как сказали бы теперь, методам охоты. Брал на рыбалку, учил ставить сети, выбирать их, с помощью колотушки справляться с пудовыми амурами, сазанами. Учил метать острогу. С пяти-шести лет я уже стрелял из ружья 32-го колибра.

С какой благодарностью я вспоминал моего умного, доброго деда, когда писал свою трилогию «Амур широкий».

Помните, дорогой читатель, моего злого, неуравновешенного старика Баосу? Как он «оттаивает», когда к нему приезжает внук Богдан, каким он становится добрым дедом, обучает всем премудростям жизни внука.

Теперь я думаю, не мой ли дед, не воспоминания ли о нем заставили меня «очеловечить» Баосу. Может быть, может быть, но утверждать не могу.

Дед любил, когда я ворошил его редкие белые волосы.

Однажды мой палец попал в какое-то довольно широкое углубление в черепе.

— Что это? — испугался я.

— Рана, не бойся.

— Такая большая? А почему ты не умер?

— Не хотел умирать, потому не умер.

— А кто тебя так?

— Хунхузы.

— А кто такие хунхузы?

И дед начал рассказывать, как он ездил в маньчжурский город Сан-Син, обменял удачно пушнину на всякие товары, и когда возвращался домой, на них напали хунхузы. Он спал в фанзе и при первых выстрелах проснулся. Дед выбежал из фанзы, в дверях хунхуз полоснул его по голове топором, дед упал, его схватили и привязали к дереву его же косой. Хунхузы разбежались искать остальных охотников.

— Я молился солнцу, эндури-богу, обещал принести им в жертву черную свинью. И моя коса, как обрезанная, оторвалась от дерева. Я сбежал — и так спасся. Вот след от топора остался.

Рассказ деда я ввел в главы второй книги трилогии «Белая тишина»: Пиапон едет в Сан-Син и попадает точно в такую ситуацию, в какую попал дед.

Бабушка часто кашляла, и все знали, что она больна туберкулезом. Когда в соседнем стойбище Болонь появился добродушный, симпатичный фельдшер Бурнакин, он часто приезжал к нам, обследовал бабушку, а мне запретил есть с ней из одной тарелки. Это была трагедия для бабушки и для меня. Запретил мне и спать с бабушкой. Но мы с бабушкой-мамой не подчинились фельдшеру.

Дед, напротив, никогда в жизни не болел. Потому его считали счастливым. Родился от него один-единственный сын, и теперь на радость родителям жена его каждые полтора года приносила детей. Как же не считать его счастливым.

Жил в стойбище охотник Тэйчи Киле, жена его рожала почти каждый год, и каждый год они горевали после смерти малыша. И однажды, как повелевают родовые законы, после рождения дочери Тэйчи Киле выдал новорожденную замуж за самого счастливого человека в стойбище — за моего деда. Брак был оформлен по всем законам рода, только без вмешательства сельского Совета и его председателя — моего отца.

Так появилась у меня вторая бабушка, моложе меня. Живет она сейчас в селе Джуен. Черноволосая, пышущая здоровьем Соня, при встрече со мной, уже белоголовым дедом, говорит серьезно:

— Здравствуй, внучек.

Рос я хилым, болезненным, мучили меня часто боли в желудке, горле. В доме нашем поднимался переполох, как только я заболевал.

— Надо звать Бурнакина,— говорил отец.

— Что понимает твой Бурнакин во внутренних болезнях? Ничего твой Бурнакин не понимает, что он сделает своей трубкой? Только прослушает. Да даст лекарство, как сахар, сладкое. Кого вылечишь сладким лекарством? Есть у него горькие, знаю, но они никому пользы не приносят. Зачем твой Бурнакин?

Это говорит бабушка. Она верховодит в доме, если она заговорит, все остальные словно в рот воды набирают.

— Позовем шамана.

— Мама, я председатель сельсовета...

— А я твоя мать!

И все. Не возражай, хоть ты и председатель Советской власти. Я мать — этим сказано все. И отец, который в этот вечер никуда не собирался, брал острогу, сети и выезжал на оморочке на всю ночь, лишь бы избежать позора. Ведь ему скажут: «Как же так, товарищ председатель сельсовета, Советская власть борется с шаманами, а шаман в твоем доме камлает».

Теперь он может ответить: «Не было меня дома, если бы был, разве допустил это?»

Правда, это нечестная игра, все шито белыми нитками, однако свои, нергенские, все знают и все понимают.

Вспомните, дорогой читатель, председателя туземного Совета Пиапона из «Амура широкого», — разве не так он поступал?

Отец уехал в Ленинград в институт Народов Севера на годичные курсы, и бабушка звала шамана, когда хотела.

3.

На верхнем конце стойбища одиноко стояло длинное большое строение — конюшня. Дальше тянулась релка, густо заросшая шиповником, красной смородиной, черемухой, высокой травой. Там было кладбище. И там было царство птиц — моя мечта. А пока лук и стрелы большей частью лежали без дела, потому что попасть в царство птиц при всем своем желании я не осмеливался. Я просто до смерти боялся кладбища. Только не смейтесь, дорогой читатель, я и сейчас один ни за что не загляну на то кладбище. На любое другое кладбище я могу пойти и ночью, но на то и днем один не загляну.

Провожал меня дед, учил подкрадываться к птицам, стрелять из лука. Когда мне удалось как-то подстрелить первую птичку, бабушка устроила эйлэн — праздник первой добычи.

— Кормилец ты наш,— говорили бабушка с дедом.

С того дня и правда я почувствовал себя повзрослевшим, кормильцем. Как-то на озере я поймал первого сома, вытащил с помощью старших и, не снимая с крючка, побежал домой, волоча добычу по песку. В тот день я чувствовал себя героем, настоящим кормильцем.

Рыбачили мы на озерке, а купались на Амуре. Купались до одурения, до синевы в губах, дрожа под горячим солнцем. Тогда со стороны кладбища появлялся дьявол, весь обросший шерстью. Мы в испуге бежали домой, позабыв штанишки на берегу. И я по-настоящему дрожал в объятиях бабушки.

Как-то мы с братишкой Игнашкой стали купаться в сумерках. В тот год Амур совсем обмелел, и мы шли в поисках глубины все дальше и дальше от берега. И вдруг оба провалились, словно в яму. Мы не умели еще плавать и начали тонуть. Тонули молча. Не знаю, почему мы не кричали. Как только ноги мои доставали дна, я отталкивался и выныривал, времени хватало только чтобы набрать в легкие воздух. Нас относило на нижний конец стойбища. Первым каким-то чудом встал на мель Игнашка и вытянул меня.

Много лет позже я тонул на реке Поронай, на Сахалине. Другой раз, когда в шторм снимали ставной невод, канатом меня выбросило в кипящее море, когда вытащили, пожилой рыбак спросил:

— Который раз тонешь?

— Третий.

— Ну тогда все, на воде не помрешь.

Однажды летом конюшню начали переделывать под жилой дом. Вырубили окна, дверь, настелили пол, возвели потолок, толстой стеной отгородили часть дома.

— Это школа для вас, учиться будете,— объяснил отец.

Осенью приехала молодая красивая русская женщина с матерью и маленьким сыном. Привезла большого петуха и кур. На следующее утро на рассвете стойбище проснулось от незнакомого звука. Это первый петух в стойбище прогорланил зорьку и взбудоражил всех людей. Осенью дети пошли в школу. Я не хотел отставать от товарищей, но отец сказал:

— Ты еще мал, подрасти.

Скандал поднялся в доме. Надо как-то унять меня. Тогда бабушка сказала, что в магазин привезли «пушки», которые стреляют деревянными шарами. Однако мне не повезло и тут — пушки-катапульты расхватали. Остались балалайки. Купили. Но сколько ни бренчал я на ней — не научился играть.

В школу я все же пошел, правда не из-за желания учиться,— очень хотелось попробовать необычных булочек, которые пекла «бабуска», мать учительницы Капитолины Павловны Худановой. О них мне все уши прожужжали мои друзья.

Однажды я набрался храбрости, побрел по берегу Амура в школу. По берегу, потому что боялся злой собаки Почо. Почо звали еще по-русски Тимофеем, он был единственным студентом в нашем стойбище, учился на «доктора», как с гордостью говорили охотники. Собака набросилась на меня, изодрала единственные штанишки, искусала до крови. До школы я так и не добрался.

В 1935 году наше, затопляемое в каждое наводнение стойбище начали переселять на противоположный берег. Я описал это событие в романе «Амур широкий». В последнем доме на песчаной стороне остался охотник из рода Заксоров, умирающий от неизлечимой болезни. Когда я раздумывал о судьбе Полокто, вспомнил про этого несчастного человека и решил его тоже оставить в одиночестве, потому что он тоже болел неизлечимой болезнью — стяжательством.

Пошел в школу уже в новом селе Верхний Нерген.

В первом классе я учился по нанайскому букварю, в котором буквы были латинские. Учеба давалась легко, и большую часть дня я катался на санках, лыжах. Домашние задания за меня делали мать с отцом не без нажима, думаю, бабушки. На следующий день учитель спрашивал:

— Кто писал в твоей тетради?

— Денька,— без зазрения совести, даже весело отвечал я.

В те времена вместо стенной газеты рисовали самолеты, пароходы, черепах; отличники летали на самолетах, двоечники ползали на черепахах. Я, кажется, летал на самолете, не слезая. Окончил первый класс с похвальной грамотой. Для бабушки плотная бумага с золотым тиснением была доказательством «гениальности» ее внука. Районная газета «Сталинский путь» 10 июля 1937 года сообщала на нанайском языке, что ученики Верхне-Нергенской школы Хэдер Гриса и Хэдер Валиа награждены Почетной грамотой крайоно.

Но уже в следующем году рассеялись у бабушки всякие мысли о «гениальности» внука. Ей сказали, что ее внук лентяй, тупица, не может ни читать, ни писать, не может выучить ни одного русского слова, знает только матерщину, его оставили на второй год во втором классе. Бедная бабушка, она была совсем плоха, уже не вставала с постели. Каково ей было услышать это. Но из песни слова не выбросишь! Все верно. В первом классе я выучил латинский алфавит и научился читать и писать, во втором пришлось выучить уже русский алфавит: преподавание начали помаленьку вести на русском, который я совершенно не знал. А что касается арифметики — тут уж совсем было худо. Никогда, наверно, не забуду, как однажды я не смог прибавить двести с чем-то к триста с хвостиком. Не мог прибавить и не мог эти цифры назвать по-русски. Учитель подумал, по-видимому, что я заупрямился, и выгнал из класса. Ох, как я возненавидел с того дня арифметику!

Позже невзлюбил математику, алгебру, геометрию, тригонометрию, кувалдой я вдалбливал их в голову, а они ни за что не поддавались. Были правы те, кто говорил бабушке:

«Тупица твой внук».

А когда тебе долбят одно и то же, можно и увериться в этом.

4.

В один прекрасный мартовский вечер мы, как всегда, допоздна играли на берегу. Опустились на землю сиреневые сумерки, подтаявший за день снежок хрустел под ногами. Весна! Детская душа так и рвется куда-то ввысь, в голубые небесные дали или куда-нибудь за сверкающие алмазом высокие горы. Но куда? Да безразлично, куда-нибудь! Просто рвется душа, тело хочет вылезти из своей собственной кожи. Вот что делает весна!

В домах зажглись огни. Заходим с братишкой Игнашкой домой, у порога всхлипывает мать, прикрыв ладонями лицо. За перегородкой шушукаются старушки. Я заглянул туда и увидел лицо бабушки, ее открытый рот, кто-то положил в рот серебряную монету. «Что вы делаете, она ведь задохнется»,— хотел я крикнуть, но крик застрял в горле. Я все понял. Ушла от меня бабушка, нет, не бабушка, мать ушла! Я не заплакал, я испугался, потому что всегда боялся покойников.

Настоящая мама, которую я звал Денькой, велела позвать отца. Мы с Игнатом пошли в контору, оторвали отца от шахмат. И тут я не выдержал, заплакал. Отец сразу понял, в чем дело, резко поднялся из-за стола, быстро оделся и побежал домой. Горевал я только в первые дни, потом успокоился, слыша отовсюду: «Отмучилась, бедная».

Отец решил похоронить мать на старом кладбище, там, где лежал один из моих братишек. Вынесли тело, положили в гроб, зачем-то от руки покойной подали мне конец мотаузины.

— Когда я ударю палкой по мотаузине, ты отпускай конец и беги домой, не оглядывайся,— поучал меня дядя Пэйке.

Я не стал спрашивать, для чего это делается, выполнил все, что велели, лег на кровать и заплакал от обиды.

— Тебе же хорошего желают,— начала было объяснять бабушка Хэрэ.

— Чего хорошего, даже проводить не позволили...

— А тебе нельзя провожать, она заберет с собой твою душу, она же так любила тебя, она и там не сможет жить без тебя. А теперь все, оборвали...

— Чего оборвали? Мою любовь оборвали? Никогда не оборвете, я всегда ее буду помнить.

И впервые за все эти дни я заплакал горько-горько, теперь только осознав свою потерю.

После смерти бабушки деда невозможно было узнать. Он похудел, каждый день уходил за сложенный шатром плавник и плакал, пока кто-нибудь не приводил его домой. Однажды нашли его там безмолвным, только глаза блестели. Его парализовало. Это была его первая и последняя болезнь. Похоронили его возле бабушки.

Мы осиротели. Отец переживал тяжело смерть родителей, но разве мог он долго горевать, когда дом полон кричащими, плачущими, хохочущими существами. Да мы с Игнатом с чего-то начали каждый вечер перед сном драться из-за отцовского тулупа. Не могу сейчас вспомнить, как мы все размещались в нашем маленьком доме. Помню, я всегда спал на полу и вся моя постельная принадлежность — тулуп отца. И вот теперь Игнат предъявлял каждый вечер свои претензии, не словами, кулаками. Мы дрались тихо, обессиленные ложились вдвоем — хватало обоим места.

Не могу сказать, что у меня было голубое детство, оно, может быть, было, пока жила бабушка. С весны на нас с Игнатом наваливались все тяготы домашней, огородной работы. Как только заканчивались занятия в школе, начинались полевые работы, мы мотыгами взрыхляли землю, делали грядки, сажали овощи, картофель. Отец, председатель колхоза, разъезжал по рыбацким тоням, колхозным полям, помогал нам только по вечерам. Мать, какая она работница, ходила беременная. Она главным образом смотрела за нами, чтобы мы не убегали с огорода. Солнце печет, жара жуткая, пот застилает глаза, а с реки доносятся счастливые голоса купающихся.

Мать отпускала нас на час, следила по будильнику. Нам было жалко мать, да и боялись, конечно, она могла оставить нас без обеда. Мы подрастали, крепли и всегда с охотой поедали все, что она предлагала. А предложить она тоже редко что могла, кроме рыбы и картошки. Как мы завидовали своим сверстникам, у всех у них были старшие братья, сестры, родители — все здоровые — и они не знали, что значит с утра до вечера мотыжить землю. Ох, как я возненавидел эту огородную работу. И теперь у меня душа не лежит к ней.

Однажды мы с Игнатом все же сбежали купаться с обеда до позднего вечера. Опомнились только, когда нас окружили голубые сумерки. Защемило сердце в предчувствии беды. Что нас ждет? Мы знали, что отца нет дома, он уехал в районный центр. Если бы даже он находился дома, мы его не боялись, накричит он и, если не будешь перечить, не тронет и пальцем. Но мать... Подошли к дому. Игнат подталкивает меня вперед. Я мотаю головой. Игнат хитрец, он жил на два дома, ему легче было, махнул рукой и ушел в соседний дом дяди Пэйке. Открываю дверь, заглядываю. Мать сидит перед открытой дверцей печурки, подбрасывает дрова. Оставляю дверь настежь открытой на всякий случай. Смотрю, мать подбрасывает сучья потолще, а теперь берет потоньше, шестым чувством, что ли, чую опасность. Мать оборачивается, размахивается, и я, как заяц, выпрыгиваю за порог. В безопасности я! Но не тут-то было, палка ударилась о дверь и рикошетом хлестнула меня по спине. Хлестнула совсем не больно, но я упал и заорал благим криком — это единственный выход в моем положении. Мать подбежала, подняла меня, прижала к груди и сама зарыдала.

Бедная мама! Как мне было больно обманывать ее, она же не от злости швыряет в меня палкой. Я это сам хорошо понимаю. Если мы вовремя не справимся с весенней работой на огороде, осенью соберем худой урожай, на что нам надеяться? Чем будем питаться? Кормилец у нас один. А нас сколько.

Мать моя родила тринадцать детей, теперь нас в живых десять человек — пять мужчин, пять женщин. Среди нас два партийных работника, кандидат биологических наук, врач-педиатр, инженер, механизаторы высокой квалификации, строители.

Сколько раз мы с матерью вспоминали этот случай, сколько было потом смеха!

Я всегда восхищался мамой, ее умению с нами разговаривать, умению любить. Я знаю, что был любимым сыном, но она могла в меня швырнуть палкой, когда это нужно было. Да, нужно было. Закончил я педагогический институт, знаком с трудами многих великих педагогов и думаю: откуда у неграмотной женщины такие познания в «педагогике»? Она всех нас воспитывала людьми честными, влюбленными в жизнь, в труд.

Мама никогда не сердилась на нас, не ругала, если кто-то в чем-то провинился. Но если кто из нас был виноват, а были виноваты всегда мы — старшие: я, Игнат и старшая из сестер, Вера,— мы выслушивали много упреков.

Все лето мы с Игнатом работали на огороде. Никогда не думали, что травы могут быть такими живучими; прополешь огурцы, грядку капусты и другие овощи, возьмешься за картофель, пока полешь и окучиваешь картошку, смотришь, капуста опять заросла травой.

Не успеешь оглянуться — осень уже, снимать надо урожай. В доме труд наш был разделен так. Игнат не хотел возиться на кухне, душа у него не лежала к кухонной работе. Пришлось мне срочно учиться, под руководством мамы варить, жарить, парить, готовить блюда, традиционные в нанайской кухне. Вскоре я стал признанным поваром, и когда отец хвалил мои творения, мне хотелось готовить еще вкуснее. На это уходила уйма времени, от этого зимой, во время занятий в школе, приходилось туго. Что говорить, учился я всегда средне, а иногда не хватало времени выполнить даже домашнее задание.

Однажды — не помню, в чем я тогда провинился, а может, «просто так» — заглянула к нам директор школы Людмила Павловна Рябенькая. Я обомлел. В нашей семейной большой кастрюле варится сом, а я тороплюсь, нож у меня стучит, как кастаньеты у танцовщицы — я готовлю домашнюю лапшу. Учительница уставилась на меня, я не отвожу от нее глаз. Людмила Павловна улыбнулась:

— Гриша, а я ведь не умею готовить домашнюю лапшу.

Я был очень стеснительный, а тут я совершенно растерялся. Вышла мама, увела Людмилу Павловну за перегородку. Нет, я не стеснялся своей кухонной работы, все ребята знали, что я «главный повар», а Игнат мой «работник».

В изредка выпадавшие свободные дни мы играли в охотников.

С охоты привозили на нарте сухостой. Не заходя домой, мы распиливали сухостой на чурки. Колоть было обязанностью Игната. Я же шел за водой и начинал готовить ужин. Игнат таскал дрова, потом грел воду и мыл пол.

Отец много рассказывал о Ленинграде, от него я услышал о таких школах — втуз, вуз.

Отец понимал это или нет, не могу точно сказать, но бередил мою душу, и я, не зная даже смысла этих слов, уже хотел учиться в этих учебных заведениях, хотел краем глаза взглянуть на города.

Рассказывала о Хабаровске Капитолина Павловна Ходжер. Не думайте, дорогой читатель, что я допустил описку. Да, Худанова теперь Ходжер. Тимофей Ходжер закончил учебу, возвратился в родной Верхний Нерген фельдшером.

Капитолина Павловна заболела тяжело, он ее лечил, лечил целых полгода или больше, и все же сумел поставить ее на ноги. Они полюбили друг друга и поженились. В своей повести «Эморон-озеро» я рассказываю о русской учительнице Клавдии Прохоровне Беляевой, прообразом ее послужила моя учительница Капитолина Павловна. В начале повести написано:

«Посвящаю моей учительнице Капитолине Павловне Ходжер (Худановой). Автор».

Моя учительница теперь на пенсии, в окружении внуков и внучек, она заслуженная учительница РСФСР. Живет под Хабаровском, и я изредка бываю у нее в гостях.

5.

В этот вечер мы, как всегда, играли в городки возле нашего дома. Здорово играет мой друг Федя Тумали, люблю я с ним играть. И вдруг выбежали из нашего дома ребятишки, закричали на всю улицу:

— Война началась!

Кричали весело, задорно, будто не трагедия всенародная случилась, а открылся карнавал.

Осенью я пошел в пятый класс. Только начали было изучать немецкий язык, забрали нашего «немца» в армию. Вся молодежь ушла в армию. Многие сражались на фронте с первых месяцев.

Кончилось мое детство с началом войны. Зимой я учился в школе, с весны работал в колхозе: то в поле, то на рыбной ловле. Мы загородили заездками огромное озеро и вычерпывали тонны рыбы.

Я много читал, с первого класса влюблен в книги. Но, увы, книг в Верхнем Нергене оказалось маловато. На мое счастье, пришли в школу дети офицеров, у них были хорошие книги. Я приносил домой по полмешка книг и вскоре все перечитал.

В Верхнем Нергене была начальная школа, а когда мы стали «подрастать», появились пятый, в следующем году — шестой, потом седьмой классы. Семь классов я закончил в родном селе. Очень хотелось продолжать учебу. И в то же время я понимал, что в тяжелые военные годы не до учебы, да и отцу требуется помощник, трудно ему прокормить нашу ораву. Все же осенью я уехал в село Джари, что под Троицком, районным центром. Пошел в восьмой класс, но, проучившись два месяца, возвратился домой. Может оттого, что впервые оторвался от семьи, или мучила совесть, что отец один кормит большую семью, теперь трудно сказать, но учеба не давалась. Возвратившись домой, поступил на работу на недавно построенный консервный завод в трех километрах от нашего села. Взяли меня учеником жестянщика, но одновременно я и слесарил. Учитель мой, великолепный жестянщик, Лейтман, молодой еще человек, по каким-то причинам не служивший в армии, но прикрепленный к воинской части, быстро обучил меня своему делу. Вскоре я стал самостоятельно изготовлять противни, ведра. Как мы ни старались при кройке экономить жесть, оставалось много мелких обрезков. Из них делал кружки. Мать обрадовалась, потому что дома не оставалось ни стаканов, ни чашек, не из чего было чай пить. Потом посыпались заказы от всех родственников.

О рыбаках, о жизни в родном селе в военные годы я написал повесть «Какого цвета снег?».

Работал я на заводе до марта 1945 года, потом отец увез меня в село Джуен, куда его направили председателем колхоза.

Джуен понравился мне с первого дня. День и ночь над селом летели огромные стаи гусей, а вскоре на озере Болонь началось икрометание карасей, сазанов. Какое это было счастливое время, когда не можешь сомкнуть глаз всю ночь от чмоканья, всплеска, мощного удара хвоста многотысячных шумливых брачных пар!

Влюбился я в джуенцев, милых, наивных, отзывчивых людей, во многом отличавшихся от амурских нанайцев. Они еще иногда придерживались родовых законов, тогда как амурские давно уже открестились от них. Я быстро сошелся с ними, даже разговаривать стал «по-озерски».

С охотниками я проездил по всем большим горным рекам: Симин, Харпи, Олкан, Сэунуэ — и вскоре знал их довольно хорошо. Поэтому я отправил своих любимых героев романа «Конец большого дома» Поту и Идари на Харпи. Здесь, на горной реке, они познакомятся с озерскими жителями, здесь родится их сын Богдан во время эпидемии оспы. В Джуене они останутся до конца трилогии. Я и теперь часто бываю в этом селе, где провел лучшие юношеские годы, работал секретарем сельского Совета.

В 1947 году мы переселились на Сахалин. Больше пятидесяти семей нанайских рыбаков из патриотических побуждений решили осваивать эту землю. Нам отвели небольшое японское поселение в шести километрах от города Поронайска на берегу залива Терпения. Приехали мы в разгар путины горбуши. Давно мы не видели такого обилия лосося!

Семьи устроились кто как мог, лишь бы над головой была крыша. А рыбаки уже на следующий день вышли в море. Никто раньше не рыбачил в море, никто не видел ставных неводов, но рыбаки на то и рыбаки, чтобы с первого взгляда понять любую рыболовную снасть. Наловчились быстро, стали ловить и сдавать на рыббазу десятки, сотни тонн горбуши.

Перед выездом на Сахалин я поступал в Комсомольский строительный техникум, провалился по математике и, хотя меня оставляли в техникуме, забрал обратно документы. После окончания семи классов, не помню, читал я книги или нет. А мозг без тренировки быстро забывает те крохотные знания, которые кое-как уместились в нем.

Я продолжал рыбачить в колхозе «Новый путь», где председательствовал отец. Мы, комсомольцы, создали комсомольско-молодежную бригаду, душой которой стал бывший разведчик Александр Дигор. Наша бригада вскоре гремела на весь Сахалин, нас не раз заносили в Почетную книгу обкома комсомола. Колхоз наш тоже гремел на всю область. После горбуши мы ловили кету, потом осеннюю корюшку и одновременно строили рубленые дома. Леса на берегу моря разбросало штормами тысячи кубометров, но у нас не было ни машин, ни лошади, часто бревна для изб мы носили на плечах. За очень короткий срок построили восемнадцать изб, утеплили пригодные к жилью японские дома. Зимой выловили столько наваги, что только на ней выполнили половину годового плана. Я следил за жизнью колхоза, за людьми, и мне впервые захотелось писать. Делал я наброски, писал какие-то отрывки и чувствовал, что с семиклассным образованием мне не одолеть эту высоту. Я начал собирать легенды, сказки, записывал самые интересные рассказы бывалых людей.

Учиться заставляла жизнь. Хотел поступить в военное училище, но опоздал на комиссию. Летом 1949 года вылетел в Хабаровск, не зная, куда меня забросит судьба. В крайоно сказали, что выбор у меня большой, могу остаться в Хабаровске, здесь есть северное отделение при пединституте, где принимают на подготовительное отделение.

Хабаровск мне показался слишком большим городом, а я никогда еще не жил в городах, да и знакомых не было. В Николаевске, в педучилище, учился мой друг детства Федя Тумали. «Вот куда я поеду!» — решил я. Однако мне стало известно, что в Ленинграде существует Северное отделение при Университете имени Жданова и открывается такое же отделение при пединституте имени Герцена.

Учиться в Ленинграде — что может быть лучше, но как мне одному ехать в такую даль? Страшно. Тут подвернулся брат Федора Михаил Тумали, студент-неудачник, которого держали в Хабаровском пединституте только потому, что он был чемпионом края по лыжам и здорово отстаивал честь института на межинститутских всесоюзных соревнованиях. С ним-то мы и отправились в Ленинград. В пединституте имени Герцена я встретил Володю Бельды, с которым рыбачил в военные годы, его односельчанина Николая Киле, Андрея Бельды, с которым месяц ходил на Джари в Троицкую среднюю школу. Меня брали в восьмой класс подготовительного отделения, однако ребята обещали помочь, и я стал учиться вместе с ними в девятом классе.

6.

— Вы второй год в Ленинграде, наверно, познакомились со всем городом? — спросил я у ребят.

— Ха,— неопределенно ответили мои друзья.

«Эх вы, жить в Ленинграде и не узнать его, стыдно»,— подумал я тогда и вскоре должен был переменить свое мнение. На знакомство с городом — увы! — не оставалось времени. Особенно мне, «переписывающему» все учебники. По воскресеньям мы коллективно ходили в музеи, театры. Впервые в жизни я познакомился с театрами, к своему удивлению, сразу же полюбил балет. Не знаю, почему я стал понимать язык танцев, а оперу я любил и раньше, не настоящую, конечно, не театральную, а нашу, нанайскую. «Оперой» в данном случае я называю песни знаменитых наших сказителей, которые не рассказывают сказки, а поют их, поют на разные голоса за батора, за шаманов и шаманок, за медведей, лисиц, ворон и т. д.

В музеях и театрах мы стали бывать почти каждую неделю. Мы понимали, что отстали от передовой цивилизации на века и должны окунуться с головой в культуру социалистическую.

Ленинградский климат на нас воздействовал не лучшим образом: мы состояли на учете в туберкулезном диспансере в порядке профилактики, но мы знали, что самым лучшим противодействием болезни является занятие спортом. Я сразу увлекся гимнастикой и все студенческие годы был предан ей. Занимался лыжами, стрельбой, шахматами. По всем этим видам спорта имел разряды не ниже второго. Мне приходилось защищать честь факультета и по плаванию, в велосипедных соревнованиях, хотя, как и большинство северян, и ни разу не садился на велосипед.

Весь день расписан по часам, но все же я урывал время на свои литературные упражнения, сидел в пустой аудитории, писал воспоминания о сахалинской жизни. Я решил для себя, что буду писать повесть о рыбаках, и, чтобы не забыть что-либо, записывал особо интересные случаи из жизни колхоза «Новый путь».

На Северном отделении института собрались почти все представители двадцати шести народностей Севера. Раньше я даже не имел понятия, что рядом с ненцами живут энцы, селькупы и другие народности.

В нашем девятом классе, или так называемом втором подготовительном курсе, собрался серьезный народ — «перезрелые» девятиклассники, не окончившие среднюю школу из-за войны. Почти все учились самозабвенно, кто не старался и окончил второй курс на двойки, расстались с институтом. Этому содействовал, грешным делом, и я, комсорг группы, в обязанности которого входила борьба за успеваемость.

Летом мы отдыхали под Ленинградом, в Сиверском. Здесь я подружился с моей будущей женой — Таисией Григорьевой из Ханты-Мансийского национального округа. Она была секретарем комсомольской организации Северного отделения.

— Ты, говорят, пишешь?

— Кое-что.

Это были первые слова нашего знакомства. Позже ей придется переписывать от руки все мои рукописи, потому что машинистки не разбирали мой почерк. Потом она научилась сама печатать и стала моей правой рукой — секретарем, машинисткой и первым критиком.

В десятом классе мне стало легче учиться: возможно, я немного натренировал свои мозги, и у меня появились, если верить ученым, новые извилины в сером веществе. Однако математические предметы мне по-прежнему плохо давались. Пришлось с первого сентября достать книжицы экзаменационных билетов за десятый класс и учить ответы наизусть, как стихи. На первые два вопроса ответы я выучил назубок, но как быть с третьим, ведь надо решать задачи? Ребята старательно учили меня решать эти проклятые задачи.

В десятом классе, то есть в 1950 году, я начал писать первый вариант повести. Мне казалось, что повесть продвигается легко, потому что все, что я писал, я сам пережил. Повесть получалась автобиографической. Но, закончив ее, я однажды утром затопил титан и сжег рукопись. Ребята подходили, набирали из титана крутой кипяток и говорили:

— Молодец, Гриша, пиши, брат, пиши.

Это были первые вдохновляющие напутствия.

В Ленинграде в тридцатые годы открылся необычный в мировой научной практике институт Народов Севера, куда принимали совершенно неграмотных людей, не знавших ни «а», ни «б». Да и откуда им быть грамотными, когда у них не было своей письменности. Студенты знакомились с «а» и «б» под руководством своих преподавателей, нынешних профессоров и доцентов, создавали свою письменность, писали первые стихи, рассказы. Здесь, на берегу закованной в гранит Невы, писал свои лучшие произведения первый член Союза писателей СССР из народностей Севера, зачинатель нанайской литературы, Аким Самар.

Я побывал на Обводном канале, в бывшем институте Народов Севера. Мне хотелось взглянуть своими глазами на эту обитель науки. «Чем черт не шутит,— думал я,— может, когда-нибудь придется писать об этом институте». Так оно и случилось! В стенах этого института учился мой герой из «Амура широкого» — Богдан Заксор.

Весна. Вот и подходит конец моим мучениям из-за алгебры, тригонометрии и т. д.

Государственные экзамены. Члены комиссии удивлены, когда я, взяв билет, без подготовки сразу начал отвечать. А мне и не нужно было готовиться, ведь ответ на первые два вопроса я знал назубок, правда, если бы глубже копнули, задали дополнительный вопрос, навряд ли услышали бы вразумительный ответ. Задачу, что стояла третьим вопросом, я тоже помню. Так я сдал все экзамены без троек, получил аттестат зрелости. Куда дальше? Я решаю остаться на физико-математическом факультете. Хочу доказать самому себе, что математика — это не такой уж страшный зверь. Произошел крупный разговор с секретарем комсомольской организации Северного отделения Таисией Григорьевой. Кажется, она уже влияет на меня не только как комсомольский секретарь... Одним словом, я избавился от навязчивой идеи прыгнуть выше своей головы и поступил в университет имени Жданова. Сначала хотел попасть на юридический, но в этом году не было набора на этот факультет. Пошел на исторический. Это было самое разумное решение.

Первый курс университета. Учиться мне легко, в историю и этнографию влюблен по уши. Занимаюсь спортом, пишу новый вариант повести. Курсовая работа «Ерофей Хабаров». Интересно! По просьбе преподавателей пишу «Дикие травы, употребляемые нанайцами в пищу». Еще бы мне, «домашнему повару», не знать эти травы! В годы войны из каких только трав я не готовил супы?! Сам собирал впрок полынь, черемшу, лопух. Работу высоко оценили даже сотрудники института этнографии.

О том, что я перезрелый студент, узнал так. Заболел как-то преследующей с детства ангиной и пошел в университетскую поликлинику. Впереди меня в очереди стоял солидный товарищ, с солидным портфелем. В регистратуре он назвал имя, отчество, год рождения 1929. Оказывается — мой ровесник. «Какой факультет, курс?» — «Аспирант»,— последовал ответ, ошарашивший меня. «Боже мой! Мой ровесник — аспирант, а я первокурсник. Так вот как я отстаю от жизни!» — ужаснулся я.

На первом курсе у нас с Таисией родился сын — Андрюша. Жена окончила институт, и летом я отвожу ее и сына в Ханты-Мансийск. На их обратную дорогу зарабатываю: в военкомате пилю дрова. На втором курсе родился второй сын — Сергей. Хоть в этой части жизни не отстаю! Теперь летом живем всей семьей в Ленинграде. Ох, это безрассудство молодости! Ведь знали, что будет тяжело жить, однако нет — не можем больше быть врозь, и все. Жена устроилась работать в селе Белом библиотекарем.

Я на третьем курсе. Мы с Юрием Рытхэу уже были друзьями, я искренне радовался его успехам, каждый рассказ, появлявшийся в журнале, перечитывал по нескольку раз. А моя повесть все не получалась, варианты за вариантом я уничтожал и каждый раз начинал все сначала. Северное отделение при университете закрыли, нас перевели в институт имени Герцена. Вскоре я заболел и попал в туберкулезный институт. Тяжело заболела жена, ее оперировали. Дети с бабушкой остались без куска хлеба. Ведь предугадывали и такое. Ох, молодость, молодость. После туберкулезного института — санаторий Сосновый Бор в Ленинградской области. Весенние экзамены сдал без троек и уехал в Белое. Целое лето работал над повестью. Дети ползают, теребят меня за брюки, а я не обращаю на них внимания — строчу. Это тоже признак молодости. Литературной молодости, неутомимости. Мне хорошо работалось, потому что я вдохновлен, поддержан своими далекими товарищами — в журнале «Дальний Восток» напечатаны два моих рассказа.

Четвертый, последний курс института. Осенью заканчиваю новый вариант повести и впервые решаюсь перепечатать. Повесть «Чайки собираются над морем» перед окончанием института отправил в Хабаровск, в журнал «Дальний Восток».

В 1954 году меня принимают в ряды КПСС.

7.

Время летит, как современный сверхзвуковой самолет. Подходят государственные экзамены. Сдаю их на пятерки, четверки, освобожденно потягиваю: «Ну, все!» И не догадываюсь, что учение мое будет продолжаться всю жизнь.

По распределению выезжаю в Хабаровск в распоряжение крайоно.

В Хабаровске узнаю, что меня направляют в Нанайский район директором школы. С душевным трепетом прихожу в редакцию журнала «Дальний Восток», поднимаюсь по крутой лестнице и невольно думаю: «Такая крутизна, по-видимому, чтобы легче было сталкивать молодых».

В редакции журнала «Дальний Восток» встретился с главным редактором Николаем Митрофановичем Рогалем.

На моем литературном пути встречались многие писатели, которые принимали самое сердечное участие в моем начинании,— это Виссарион Саянов, Павел Далецкий, Вера Панова, Геннадий Гор, Вера Кетлинская и другие. Но Николай Митрофанович первым оказал мне практическую, житейскую помощь, добившись направления меня на газетную работу. Так я, человек совершенно не имевший представления, как делается газета, стал сотрудником краевой газеты «Тихоокеанская звезда».

Редактор газеты Федор Куликов, узнав, что я не был на родном Амуре в общей сложности девять лет, выдал полмесячную командировку, оговорив, что посылает меня без всякого задания, для знакомства с сегодняшним Амуром. До сих пор я благодарен этим двум людям: если бы не их поддержка с первого же дня моего пребывания в Хабаровске, писатель Ходжер еще долго бы не состоялся, потому что работа в школе меня поглотила бы целиком. И я думаю: как счастливы те молодые таланты, которые на первых шагах встречают таких наставников.

Вместе с семьей поехал в родной Верхний Нерген, потом в Джуен. Села остались такими же маленькими, еще больше, казалось, состарились, но новые люди, молодые колхозники удивили меня, побудили на новые темы. У стариков я выуживал все, что мне нужно было узнать о прошлом. Я знал, что это мне понадобится.

В январе 1956 года я был участником Третьего Всесоюзного совещания молодых писателей. Встретился и познакомился со многими писателями, сфотографировали нас с Михаилом Александровичем Шолоховым для «Огонька». Здорово раскритиковали мою повесть «Чайки собираются над морем», я был доволен этой критикой и с хорошей злостью — поверьте мне, есть и такая категория злости — возвратился домой, сел писать еще один вариант. Душа моя не прикипела к журналистской работе. Весной уволился из газеты и вылетел на Сахалин.

Поронайск я не узнал, город весь был застроен новыми домами, не осталось выжженных пустырей, с одинокими печами. Шагаю по берегу моря, все знакомо, памятно до боли в сердце.

Вот и наше Речное. Как встретят мать, отец, братья и сестренки? Мы не виделись семь лет. Стучу в дверь, вхожу. Мать, отец удивленно смотрят на меня, не узнают. Первой узнала мать. Мать — всегда мать. Несколько дней она приглядывалась ко мне и сказала однажды:

— Ты стал совсем другой.

— Как так?

— Стал обходительный, ты был раньше очень злой...

Да, так было, но все годы в Ленинграде я ломал свой дурной характер. Как говорят, занимался самовоспитанием.

Отец по-прежнему был председателем, колхоз его стал богачом, приобрел сейнеры, дрифтер, и рыбаки ловили рыбу в открытом море. Я окунулся с головой в знакомую жизнь колхоза, колхозников, тут же пересматривал, переделывал написанные главы повести, писал новые.

В 1957 году на Всесоюзном литературном конкурсе Всемирного Московского фестиваля молодежи и студентов мне присудили золотую медаль за рассказ «Мой знакомый пчеловод». В этом же году приняли в члены Союза писателей СССР.

В следующем году в издательстве «Молодая гвардия» вышла моя первая книга — сборник рассказов «Первые сдвиги».

В 1958 году я был участником Ташкентской конференции писателей стран Азии и Африки, познакомился с большими писателями союзных республик: Хоца Намсараевым, Мустаем Каримом, Расулом Гамзатовым и многими другими. Я рад, что мне посчастливилось встретиться и подружиться с ними.

Летят годы, но часто вспоминаю университет имени Жданова. Здесь были свои знаменитости: будущий народный артист СССР Игорь Горбачев, будущий гроссмейстер Виктор Корчной. Однажды знаменитостью стал мой друг Юрий Рытхэу. На страницах «Нового мира» появился его рассказ «Окошко». Университетская многотиражка сразу же откликнулась дружеским шаржем: «Петр Великий открыл окно в Европу, а Юрий Рытхэу — «Окошко» в «Новом мире».

Радовался я, наверное, не меньше автора. До сих пор считаю «Окошко» лучшим рассказом моего друга. Что и говорить, первое впечатление, как первая любовь,— незабываемо.

Когда я заканчивал институт, появились на Северном отделении сухощавый, длинношеий красавец Владимир Санги — хороший спортсмен, баскетболист, неимоверно шумливый Юван Шесталов, несколько флегматичный, как мне сперва показалось, Алитет Немтушкин; по-прежнему первые места по акробатике брал Василий Ледков. Прошло несколько лет, и эти имена стали известны во всем Советском Союзе. Это новая плеяда писателей Севера, высококультурные, образованные, современные люди. Теперь, говоря о литературе России, все чаще и чаще упоминают имена писателей малых народностей Севера.

Первая конференция писателей Севера собралась в марте 1961 года под Ленинградом, в Комарово. Лучшего места, пожалуй, трудно найти: Ленинград — колыбель Великой Октябрьской революции, он остается также колыбелью литератур малых народностей Севера.

Руководителями конференции были лауреат Ленинской премии Александр Прокофьев, Геннадий Гор, Валерий Друзин.

Я выступил с докладом о литературе народов Дальнего Востока. Видел перед собой в зале убеленных сединой члена-корреспондента Академии наук Аврорина, профессора Цинциус, Михаила Воскобойникова, Ореста Суника, Александру Путинцеву и многих других и от всего сердца поблагодарил их, создателей письменности малых народностей Севера, вложивших в нас, молодых писателей, много сил. Среди участников конференции насчитывалось более десяти членов Союза писателей. Тогда же была создана комиссия по литературе народов Севера при Союзе писателей РСФСР, тогда же я принял решение — написать свою Главную Книгу.

8.

Славный мой друг, член Союза художников Андрей Бельды так же, как и я, все военные годы мечтал об учебе. Вместе мы поступали в Троицкую среднюю школу, затем он учился во Владивостокском художественном училище. После войны Андрей встретил в селе Найхин Валентина Александровича Аврорина, который помог ему добраться до Ленинграда, поступить в художественное училище, а потом стать студентом Академии художеств. Сейчас Бельды работает в Хабаровском пединституте, преподает живопись на художественно-графическом факультете, имеет свою студию. Жизнь началась у него с трагедии, и я не мог не воспользоваться, как я говорю, лишним полешком для моего творческого костра. Его интересная судьба послужила мне основой в рассказе «Художник», повести «Пустое ружье».

Решили с Андреем Бельды проехать по Амуру от Хабаровска до села Нижние Халбы, то есть выехать в творческую командировку. Творческой называю ее потому, что это для меня поездка за спичками. Да, да, за спичками. У меня много сухих, звенящих поленьев, они у меня всегда под рукой, за ними мне не приходится ездить. Но чтобы разжечь костер, нужны спички. Вот я и езжу за сухими спичками. Если не нахожу сухих, то высушиваю свои сырые на жарких охотничьих или рыбацких кострах. Одним словом, я езжу в поисках интересных людей, событий, которые зажгли бы во мне творческий огонь.

Побывали мы с Андреем во всех намеченных нами селах, встречались со многими людьми, я тогда, кажется, надоел всем старикам, стараясь выжать из них все, что мне нужно было узнать и запомнить.

В студенческие годы я по крупице собирал материалы о нанайцах, какие только находились в публичных библиотеках, архивах. Я тогда уже готовился к своей Главной Книге. А теперь некоторые старики подтвердили факты, что уже зафиксированы были мною или о чем я догадывался. Собрал я раньше бесчисленное множество этнографического материала, теперь уточнял множество непонятных деталей, находил новые, неизвестные. И опять где-то внутри засосало, как тогда, после окончания института: вдруг пришла мысль, не остаться ли в аспирантуре, ведь я могу написать диссертацию, например, на тему «Захоронения у нанайцев» без особого труда.

Тогда я ни с кем не поделился своими сомнениями, даже с женой, верной помощницей. Отказался от этого замысла потому, что нуждался в отдыхе, а больше того — мне просто хотелось писать. Теперь я легко отделался от навязчивой идеи о диссертации: зачем она, эта диссертация, и ученая степень,— я использую собранный этнографический материал в своей трилогии.

Я опять в родном селе Верхний Нерген. Встречаю свою учительницу Капитолину Павловну Ходжер.

— В гости?

— Работаю.

Я уже знаю, что в третьей книге трилогии в стойбище Нярги приедет русская учительница, очень похожая на Капитолину Павловну.

— Где Тимофей Григорьевич?

— На рыбалку поехал.

Тимофей Ходжер предстанет перед читателями в образе Кирки, это я тоже знаю. Но не знаю, как они поведут себя, мои герои, повторят ли жизненные пути своих живых прототипов.

Мне ничего не надо выдумывать, каждого встречного я могу сделать своим героем, я ведь хожу по неизведанной целине, копни, не ленись только нагнуться — и можешь поднять самородок. Идет навстречу Борис Ходжер, сын того моего дяди, который издевается надо мной, что мизинец у меня откушен. Борис современный молодой человек, женился на девушке из рода Ходжер, следовательно, на своей «сестре». Раньше за такое кощунство стали бы их называть «гаки» — вороны и изгнали бы из стойбища. Если родится у них ребенок, он станет самым презираемым человеком, шаманы найдут в нем все черты злого духа.

Председатель сельского Совета Пора Тумали, как всегда, улыбается. Я помню, как он возвратился в середине войны, левая рука не разгибалась, одной рукой греб двумя веслами. Влюбился он тогда в красивую девушку из нашего села, должны были они вскоре пожениться. Но умер его старший брат, председатель сельсовета, перед смертью велел ему пригреть его детей, «продолжить» его. И Пора «продолжил» брата, женился на вдове, стал воспитывать его детей. Обыкновенное явление, обыкновенный родовой закон, в этнографии именуемый — левират. По этому закону пятнадцатилетние младшие братья могут унаследовать шестидесятилетних жен старших.

А вот Канчу Бельды, невысокого роста, коренастый, с обветренным лицом. Войдет ли его трагедия в роман? Может, и впишется, кто знает. Жил Канчу в Верхнем Нергене, почти один Бельды среди Ходжеров. Однажды он стал чистить заряженную бердану, и она неожиданно выстрелила. Почему это случилось, он при всем своем желании не мог позже вспомнить. Пуля случайно попала в соседку, которая недалеко готовила варево собакам, и убила наповал. Перепуганный Канчу сел в оморочку и сбежал в стойбище, где жили большинство Бельды. Случилась самая большая беда — убийство. Что делать? Собрать суд. Как, родовой суд? Но существуют же Советские, новые законы. Как быть? Раньше были царские законы, никто не подчинялся им, зачем подчиняться, когда у нас есть свои родовые законы, свой суд.

Приехали Бельды в Верхний Нерген, на нижнем конце стойбища вырубили площадку из тальника, сложили для видимости вал. А дальше... дальше я всю процедуру судебную без изменений изложил во второй книге трилогии.

Когда пишу такие «готовые», не выдуманные главы, иногда сам себе кажусь простым переписчиком, а не творцом-писателем, хотя герои придуманы мною и говорят моими словами.

Наш домик, весь почерневший, состарившийся, стоит на месте. Как только мы вмещались в нем, не приложу ума. Не помню, где располагались гости, дедушка из Туссера, великий, как утверждали, сказочник, друзья отца. Помню, как перед пленумами райкома партии наезжали Киле Николай — председатель колхоза «Интегральный охотник», председатель Болонского колхоза «Нанайский партизан» У Петр... Стоп! У Петр. Он нанай, но обличие его китайское. Точно. В стойбище Болонь жил торговец У, женат был на нанайке. «Хорошая фамилия — У, оставлю болонскому торговцу его фамилию»,— принимаю я тут же решение.

Прежде чем сесть за какую-нибудь вещь, я всегда хочу представить себе произведение целиком от начала до конца, даже объем. Пока не «увижу» произведение целиком, не «переиграю» все возможные варианты в уме, как в шахматной игре, и не найду оптимальный вариант, не могу заставить себя сесть за стол. «Переигрывать» варианты, сюжеты не значит, что не произойдут потом изменения в ходе работы,— наоборот, это предусматривается, потому я не составляю план романа, и, как правило, придуманные сюжеты лопаются, как мыльные пузыри, герои выходят из-под моего влияния, начинают самовольничать и даже погибают без моего согласия. Вот это неподчинение моих героев мне больше всего нравится, иначе неинтересно было бы писать.

Однажды мне рассказывал о своей работе знакомый писатель, автор нескольких романов. Рассказывал — не то слово, он показывал мне папки: это досье на такого героя, это на другого. В этих папках было все о героях, от общей характеристики до реплик и поведения их в тех или иных ситуациях. Было все расписано, как по нотам, герои — в железных объятиях, а сюжет — на стальном каркасе замысла автора. Тогда я подумал: «Тут Татьяне не своевольничать».

Из Верхнего Нергена выехали в Болонь, потом переплыли огромное озеро Болонь, нанайское море, и оказались в Джуене. Опять встречи, встречи, встречи. Самые интересные собеседники — самые молчаливые, хорошо, что я их знаю давно, стоит этих молчальников вытащить из села на охоту, и они так заговорят, что только успевай записывать.

Однажды я договорился с двумя молчальниками о совместном выезде на Харпи, но на партийном собрании решили меня избрать делегатом на районную конференцию, я взмолился: отпустите, товарищи, на охоту — так и сказал, на охоту. Сжалились надо мной, отпустили. Неделю я жил со стариками, набрал столько интересного материала, что он главами ложился в роман. А через год оба старика умерли и унесли в могилу все, что я не успел выведать у них. Если бы я на партсобрании не настоял... Пишу эти строки и мысленно перебираю годы, всех стариков, моих бесценных помощников: деда из Туссера, отца, мать, дедов и бабушек из рода Ходжеров, Заксоров, стариков из десятков сел — их никого уже нет в живых. Опоздай я на несколько лет, получилась ли бы трилогия насыщенной событиями, познавательной этнографией, рассказывающей полно о жизни нанайцев тех времен, не знаю...

— Как живешь, как дети, жена? — спрашивает нестареющий Андрей Данилович Бельды.

Это он, отец моей первой любви, когда отмечали мое семнадцатилетие, кричал: «Женись! Отдаю Боню, хоть сейчас свадьбу!»

Интересная личность — Андрей Данилович Бельды. В годы гражданской войны помогал партизанам, был проводником. При Советской власти был первым активистом, председателем Туземного Совета, первым председателем колхоза, первым коммунистом из озерских нанай, партячейка находилась в селе Болонь, и он ездил туда на партийные собрания, а это около пятидесяти километров, а то и больше.

Озерские нанайцы находились далеко от Амура, от основной жизненной артерии, и отстали от амурских нанайцев в своем развитии. Амурские уже сажали картофель, овощи, некоторые держали коров, привыкли к молоку. Озерские всего этого еще не знали. Когда организовали колхоз, привезли им картофель семянной, научили как сажать. Копать землю ни у кого не было желания, никто никогда не занимался таким трудом. По земле ходили, подбирали съестное, что росло на ней, но копать ее... Картошку посадили на островке, в песке. Осенью, когда поспела, собрали урожай. Посадили что-то мешка три-четыре, а собрали два. Что делать, куда деть? Вспомнили, что велено было сохранить часть урожая на семена. Почему часть урожая? А что делать с остальной частью? Махнули рукой, стоит ломать голову над такой чепухой, сохранить — так сохранить. И два мешка картошки высыпали в заброшенном амбаре. Никто ведь не употреблял в пищу эту картошку. Как же ее есть, когда собаки и те воротят нос от нее. К началу лета приехал товарищ из района, поглядел на гнилую картошку, сказал:

— Хоть бы крахмал сделали.

— Какой крахмал? — спросил Андрей Данилович.

— Из гнилой картошки...

— От гнилого мяса только вонь одна,— перебил его председатель колхоза,— такое мясо закопать надо.

Андрей Данилович Бельды был по своей природе артист. Как он рассказывал! Впервые этот его рассказ я слышал, когда был секретарем сельсовета. Контора наша дрожала от смеха, смеялись все, и участники «огородничества».

Потом колхозу выделили лошадь. Председатель руками, ногами отбивался от нее. «Научитесь заниматься животноводством»,— сказали ему.

Пригнали лошадь на Харпи пешим ходом, корм ей на зиму не заготовили. Осенью лошадь стала выдергивать травяной покров фанз. «Ах ты дрянь ленивая, а не зверь! Иди в тайгу, сама добывай пищу, как лоси, косули добывают». Лошадь пала.

— Животноводство не удалось,— кончал рассказ Андрей Данилович Бельды под гомерический хохот присутствующих...

— Сам видишь, здоров, дети, жена здоровы,— отвечаю я на приветствие Андрея Даниловича.— И тут же приступаю к расспросам: — У меня есть сведения, что в 1923 году стояла большая вода, потому голодали люди на Амуре. Советская власть безвозмездно выдала нанайцам, ульчам, негидальцам, нивхам четыреста пудов муки, крупы. Вспомни, получали ли вы, озерские.

У Андрея Даниловича Бельды великолепная память.

— А как же, нас тоже не обидели,— отвечает он после короткого раздумья.— Только не знаю, какой это был год, мы ведь тогда не считали года. Да, стояла большая вода. Вода была такая большая, что затопило все стойбища. Мы все перебрались в Хурэчэн, это единственное место спасения в такую воду. Вот тогда появилась железная лодка с высокой трубой и густым черным дымом. Мы все перепугались, однако бежать нам некуда: мы на острове, а кругом — море. Остров гористый, тайга густая на нем. Спрятали мы женщин и детей, а сами думаем, будь что будет, умирать так умирать, другого выхода нет. Но на пароходе приехали хорошие люди, даже знакомые из русского села Малмыж, что возле Верхнего Нергена. Вот они и привезли муки, крупы. По спискам стали выдавать, а ты сам знаешь, как мы боялись всякой бумаги: думали, опять долги записывают. Отказывались мы от муки и крупы. Потом нам объяснили, что бумагу пишут для отчета, что муку не сами съели, а раздали охотникам, таким-то, таким-то. Тогда только мы поверили.

Так я получил еще одно подтверждение архивным документам. Этот рассказ вписался отдельной главой в «Амур широкий».

Я оставил настоящие имена и фамилии многим героям, таким, как торговец У, Берсенев, доктор Храпай, бандит Зайцев, командир партизанского отряда Мизин, комиссар Шерый, нанайский контрабандист Американ, Шаман Богдано и другим.

Село Джуен. Здесь будут жить мои любимые герои Пота, Идари, неудачник Токто, в этих местах родится мой основной герой — Богдан. Был ли в жизни Богдан? Да, был.

Мы были родственники, считались содержателями «жбана счастья», исцеляющего от всех человеческих недугов. Жбан хранился в стойбище Хулусэн, и туда нанайцы ездили со всех концов Амура, как мусульмане в Мекку. Богдан жил в Хулусэне, оттуда ушел с партизанским лыжным отрядом Ивина на Де-Кастри. В отряде было более шестидесяти человек, из них половина русских, половина нанайцев. На Де-Кастри отряд уничтожил банду полковника Вица, сбежавшего сюда от окруживших его партизан Якова Тряпицына. Об этом походе сохранился единственный литературный памятник — рассказ самого Богдана Ходжера «Как я партизанил», напечатанный в журнале «Тайга и тундра» в Ленинграде.

Дополнили мне рассказ Богдана участники похода, в том числе четверо лыжников — Илья Заксор, Чипиаку Ходжер, Александр Одзял и Киле.

В «Белой тишине» мой герой сходит с тропы прототипа, который сражался под Николаевском-на-Амуре. Мой Богдан принимает участие во всех событиях, развертывающихся в Мариинске, Богородске, крепости Чныррах, в Николаевске и на Керби. Он сражается рядом с подлинными участниками николаевской трагедии — Яковом Тряпицыным, Ниной Лебедевой, Наумовым, Кудриным, Орловым, Мизиным и другими.

В 1925 году Богдан Ходжер, он же и мой литературный Богдан, участвует на так называемом Первом Туземном съезде в Хабаровске, позже уезжает в Ленинград учиться в институте Народов Севера. В 1933 году возвращается на Амур, принимает деятельное участие в организации Нанайского района, избирается первым председателем райисполкома.

В Джуене я принял окончательное решение — герои моей трилогии должны жить в трех населенных пунктах — Верхний Нерген, Болонь, Джуен. Они будут похожи на тех охотников, которые прокладывают лыжню вокруг своего зимника. У одного охотника круг этот маленький, у другого побольше. Но каждый из них не отходит далеко от своего зимника; утром уходит, вечером возвращается в теплое жилье. Герои ничего не видят, что происходит за их кругом, не слышат, что делается вдали от их зимника. Но однажды кто-нибудь из них осмелится подняться на высокую гору и увидит дальние села, города, увидит новую незнакомую жизнь.

Так должно случиться во второй и третьей книгах трилогии. Мой народ при помощи великого русского народа перешагнет через столетия в социализм.

Закончил я первую книгу трилогии, вынес на суд товарищей. Обсуждали ее с жаром, обвиняли в длиннотах. «Французские фильмы — тянучки, например, страдают тоже длиннотами»,— парирую я про себя. Друзья говорили мне, что много этнографии, что это литературное произведение, а не этнографический трактат. Я опять про себя думаю: «Это познавательный трактат, мои сестры с высшим образованием, а слыхом не слышали об этой «этнографии».

Кое-что я сократил. Перед сдачей в издательство возникло затруднение — который уже раз — не могу придумать название книги. Помог мой друг — писатель Николай Наволочкин, это он подсказал название «Конец большого дома». В 1964 году книга вышла в Хабаровском книжном издательстве, в 1965 году — в «Роман-газете».

В то время, когда первая книга готовилась к печати, я усиленно работал над второй — «Белой тишиной».

На этот раз здорово расписался. Когда перепечатывал черновик, пришел в ужас, получилось что-то около сорока восьми листов. Тут уже не кусочки мяса пришлось вырезать из собственного тела, а кусищи. Снял восемнадцать листов. Пока «Белая тишина» находилась в издательстве «Советская Россия», мне почему-то не хотелось приниматься за последнюю — «Амур широкий»... я писал рассказы, очерки, много ездил.

Дочурка Леночка пошла в школу. Мы с ней договорились, что в тот день, когда она принесет пятерку, я прочту ей страницу или две о приключениях маленького пингвиненка Сю-Си. Я давно собираю книги по этнографии, географии, экологии и, сидя дома, путешествую по неизведанным странам мира. Тогда я увлекался книгами французского исследователя и кинооператора Марио Марре «Семеро среди пингвинов» и Грэма Биллинга «Один в Антарктике».

Ох, как пришлось мне раскаиваться в своем необдуманном предложении: дочурка училась старательно и каждый день приносила по пятерке, а то по две. В те дни я уже писал «Амур широкий» и, чтобы сдержать отцовское слово, вынужден был работать на «два фронта». Леночка была счастлива, иногда она приглашала слушать о приключениях пингвиненка подружку Оленьку.

О Сю-Си узнали в радиокомитете. Попросили отрывок и передали в эфир. Посыпались ворохи писем. Дети ждали продолжения. Так появилась книжка «Приключения пингвиненка Сю-Си».

В 1970 году «Советская Россия» выпустила «Белую тишину», а в начале 1972 года в Хабаровске вышел «Амур широкий».

Несколько раз я называл «Амур широкий» Главной Книгой. Так ли это на самом деле? Все писатели утверждают, что Главная Книга — впереди. И всегда будут утверждать, потому что, пока мы живы, мы стараемся делать свою следующую книгу еще лучше, свежей, оригинальней, добротней. А может, мы чего-то боимся? Может, боимся, что, объявив одну любимую книгу Главной, мы утратим весь писательский пыл, задор, спустим тормоза, сожжем весь порох в пороховнице и будем почивать на лаврах? Пока бьется сердце в груди, мы будем трудиться в меру своих сил.

Но все же объявить трилогию Главной Книгой я тоже побаиваюсь, хотя всю свою сознательную жизнь готовился к ней, к трилогии. Кто его знает, может, роман, который лежит у меня сейчас на столе, станет ярче, намного глубже, и потомки объявят его Главной Книгой. Потомкам легче судить об этом: вся твоя жизнь, все твое творчество перед ними, как раскрытые карты, где все козыри на виду. Так пусть потомки и судят.